不整脈の中でも罹患者数の多い「心房細動」。治療しないと脳梗塞や心不全のリスクが高まります。2024年11月、イムス葛飾ハートセンターでは次世代のカテーテル治療「パルスフィールドアブレーション」を導入。詳細を循環器内科医長で不整脈のスペシャリスト上野明彦医師にうかがいました。

医師紹介

イムス葛飾ハートセンター

循環器内科 医長

上野 明彦 医師

- 日本内科学会認定内科医

- 日本循環器学会認定循環器専門医、臨床研修指導医

- 植込み型除細動器(ICD)/ペーシングによる心不全治療(CRT) 研修修了

脳梗塞の原因となる心房細動に要注意

ーイムス葛飾ハートセンターでは、2024年11月から、次世代の心房細動治療法として、「パルスフィールドアブレーション」を導入しました。改めて「心房細動」とはどのような病気なのか教えてください。

上野 心房細動は不整脈の一つで、日本では推定患者数が170万人を超える疾患です。

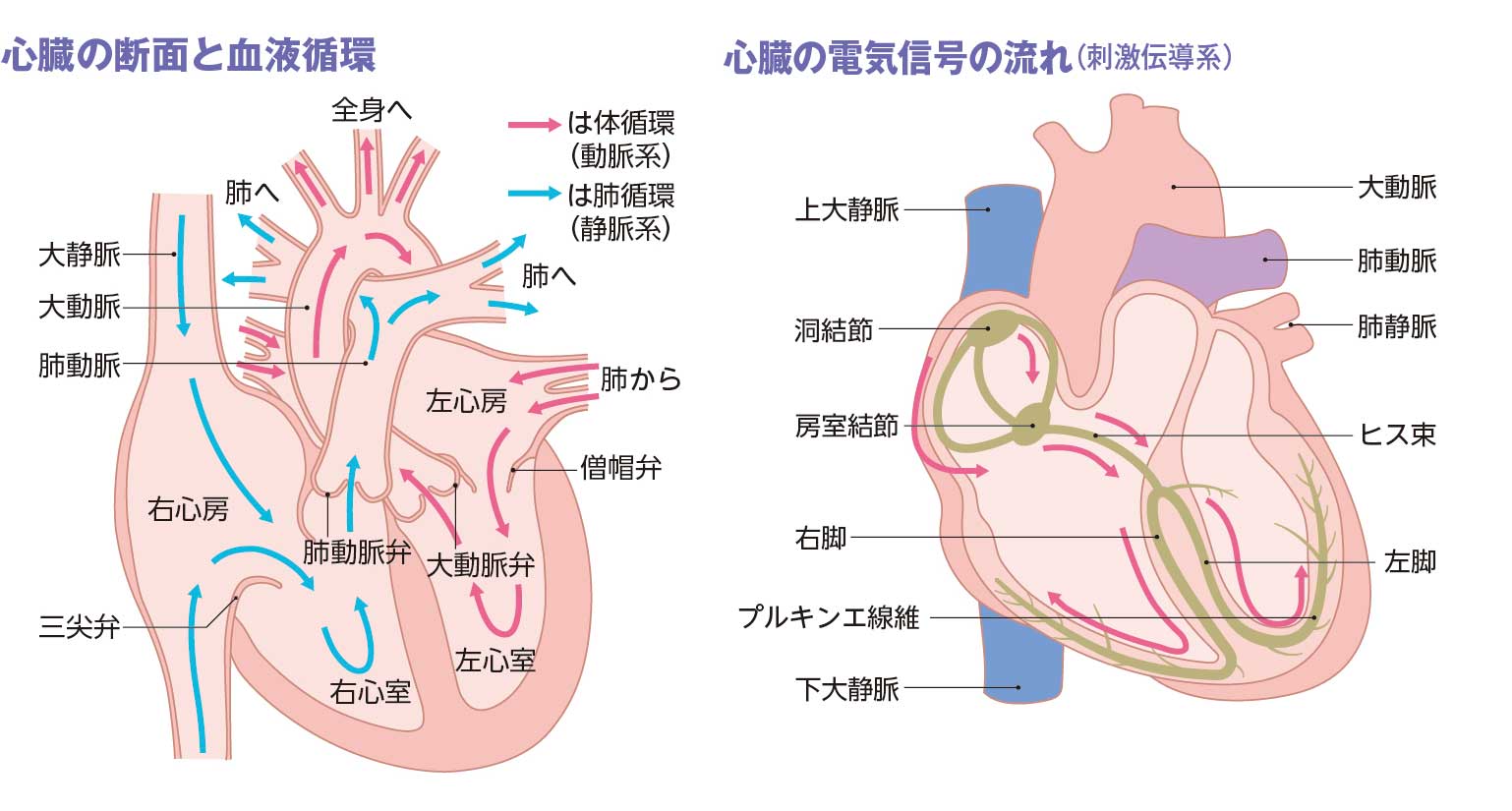

健常な心臓は、全身に血液を送るポンプとして電気信号に制御され、1分間に60〜100回、1日に約10万回規則正しく収縮を繰り返しています(正常洞調律)。

電気信号は心臓上部にある司令塔「洞結節」で作られ、伝導路(電気の通り道)を通って心房を巡り、枝分かれして心室全体へと伝わります。この流れを「刺激伝導系」と呼び、心房、心室の順に収縮します。この収縮のリズムが「脈拍」であり、不整脈とはこのリズムの異常を指します。簡単にいえば心臓の電気系統のトラブルです。

ー不整脈にいろいろなタイプがあるのですね?

上野 大きく分ければ、脈が飛ぶ(期外収縮)、脈が遅くなる(徐脈性不整脈)、脈が速くなる(頻脈性不整脈)の3タイプです。

いずれも特に治療の必要のない不整脈から、命にかかわる致死性不整脈まであり千差万別。自覚症状のない症例も多いので、健康診断などで定期的に心電図を受けておくことが大切です。

ー 心房細動はどのタイプですか?

上野 頻脈性不整脈の一つです。心房細動の9割は、肺から酸素をたっぷり含んだ血液が心臓に戻ってくる血管「肺静脈」内から異常な電気的興奮が生じ発症します。これは心臓の筋肉の一部が肺静脈に迷入しているために起こることがわかっています。

この肺静脈より生じた異常興奮が心房に伝わると、心房内の興奮が無秩序になることがあります。そうなると心臓は痙攣したように細かく動き、脈拍は300~600回にも及ぶ。これが心房細動です。たいがいは動悸、胸の圧迫感、息切れ、胃の不快感などを訴えられますが、自覚症状のない方もいます。

ーなぜそのようなことが起こるのですか?

上野 諸説ありますが正確な原因は分かっていません。60歳以降急に罹患者が増えますので、加齢による心筋の変化も一因でしょう。高血圧、糖尿病、肥満などメタボリック症候群の方に多い傾向があるほか、虚血性心疾患や心筋症をきっかけに心機能が低下して心房細動が発症する例も目立ちます。

ー放置すると危険なのですか?

上野 いちばんの問題は心房が痙攣して収縮しなくなるため、血液が滞留し、血の塊「血栓」を形成しやすくなることです。血栓は左心房内にできることが多く、直径2〜3㎝に及びます。このような大きな血栓が心臓から脳に流れ、太い脳動脈に詰まると重篤な脳梗塞「心原性脳塞栓症」を発症します。致死率が高い上、麻痺などの後遺症が残って介助が必要となるケースも多いです。心房細動と診断されたら、ほとんどの場合血栓化を防ぐ抗凝固薬を服用する必要があります。

また、最近の研究では心房細動患者の認知症のリスクは心房細動のない方と比べて1.4倍だといわれています。

ー心房細動は自然に治ることはないのですか?

上野 まず望めません。多くの場合、発症からしばらくは心房細動発作は治まります(発作性心房細動)が、やがて7日以上続く持続性心房細動に移行します。発症後5年で30%、10年で60%、20年で90%が慢性化するといわれています。発作性のうちは心房細動発作を抑える内服薬はありますが、やがて効かなくなります。つまり心房細動を治す薬はありません。

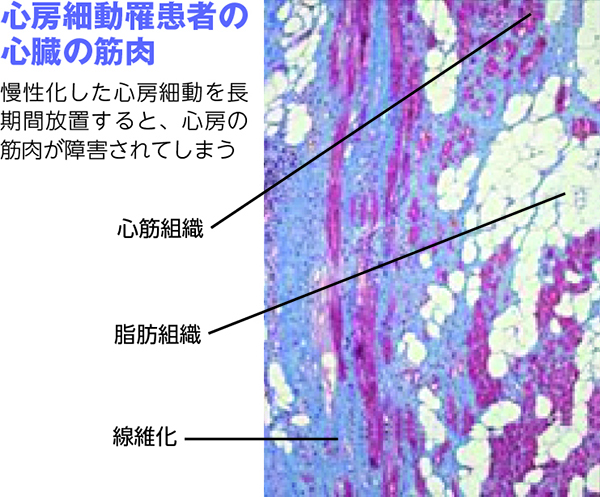

その上、心房細動の発作を繰り返したり、慢性化し長期に渡る場合は、心臓の筋肉が徐々に硬くなったり(線維化)、筋肉が脂肪組織に変わったりなど、心臓の筋肉は徐々に傷んでいきます。次第に心房筋が拡大し心臓弁膜症をきたし、心不全を招くこともあります。

心房細動と診断されたら、できるだけ早く専門医の治療を受けることをおすすめします。

高い安全性で注目されるパルスフィールドアブレーション

ーでは、心房細動の根治的治療について教えてください。

上野 よく知られるのが心筋を焼灼する「カテーテルアブレーション」です。心房細動を引き起こす異常な電気的興奮の多くは、前述のように肺静脈内に迷入した心房筋から起こります。そこで異常な電気的興奮が左心房内に伝わらないよう、カテーテルで肺静脈周囲の左心房筋に絶縁部位を作る治療を行います(肺静脈隔離)。

従来は、高周波やレーザー、あるいは冷凍凝固などの熱エネルギーで肺静脈隔離を行うことが一般的でした。しかし「熱」に依存する治療は、どうしても周辺組織に影響を及ぼします。

そこで2024年9月、新たな治療法として「パルスフィールドアブレーション」が日本で承認、保険適用とされたのです。

ー どのようなメカニズムの治療なのでしょうか?

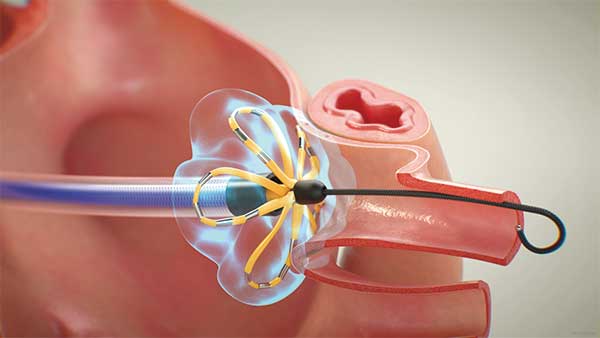

上野 カテーテル先端の複数の電極にパルス状の電圧をかけると、パルスフィールド=「電場」が形成されます。電場内で電荷を受けた細胞は、細胞膜に小さな孔があき細胞死に至ります。これを不可逆的電気穿孔(エレクトロポレーション)と呼び、この現象を応用した治療がパルスフィールドアブレーションです。

簡単に説明すると心房筋を細胞死に至らせ肺静脈周囲に絶縁部位を作るのです。当初腫瘍に対する治療として開発されていたのですが、心臓に応用され先に実用化されました。

細胞は種類によって細胞死が引き起こされる電場強度が異なります。治療対象となる心筋細胞は比較的低い電荷で反応しますから、電圧の強度と方向を調整することで、心房筋だけを選択的にアブレーションし、周りの神経細胞や血管は温存することができます。とても安全性の高い治療なのです。

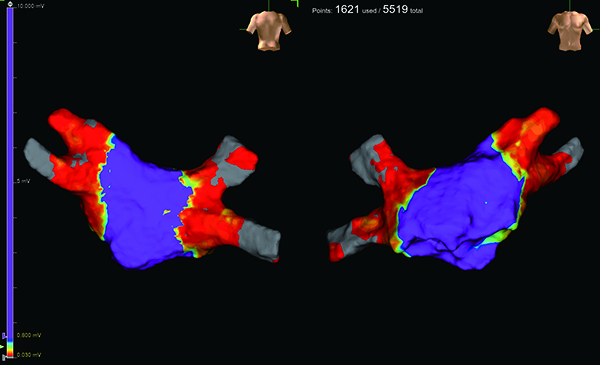

左心房を描出した画像では、パルスフィールドアブレーションを終えた低電位領域が赤、洞結節の制御下にある高電位領域が紫で示され、肺静脈隔離の成功を確認できます。このプロセスは高周波アブレーション治療でも同様です。

ー肺静脈以外の部位から異常な興奮が生じていることもあるのですよね?

上野 現在は肺静脈に加えて左心房後壁に対するパルスフィールドアブレーションが認可されました。しかしながらすべてのアブレーションをパルスフィールドで行うというのは無理があります。例えば左心房前壁には右心房からの興奮を伝達するバッハマン束もあり、こちらを現在のパルスフィールドアブレーションで治療すると右心房から左心房への興奮伝播は消失しますので、こちらには高周波を用いたアブレーションが望ましいと考えます。現状では肺静脈以外からの異常な興奮が存在した場合は高周波を併用することになります。今後細いカテーテルタイプのパルスフィールドアブレーションが日本でも使用可能になると状況が変わると思います。

ーパルスフィールドアブレーションの治療成績はいかがですか?

上野 導入後1年でまだ十分なデータはありませんが、高周波アブレーションと同等かやや上、という印象です。しかしながら手術時間は高周波アブレーションと比べて大幅に短縮しています。

当院の高周波アブレーションの成績は、発作性で1回目の治療で90%程度、複数回で98%程度。持続性の場合では、持続期間によりますが3年以内であれば複数回行った場合で94%、3年を超えると80%と下がります。

一般に発作性心房細動の1回目の治療成績は70~80%程度とされますので、当院が患者さまの信頼を得ている証拠の一つでしょう。

今後は高周波で十分な効果の得られなかった難治性心房細動の方でも、作用機序の異なるパルスフィールドなら効果を上げられるのではないか、と予測しています。

ー安全性に関するデータはあるのでしょうか?

上野 欧州では2021年から治療が始まりました。合併症の発生率を高周波とパルスフィールドで比較した場合、心穿孔0.6%に対し0.1%以下。横隔膜神経麻痺0.1〜0.2%に対しゼロ。食道や胃の迷走神経など神経系の障害もほぼ起こらないと報告されています。

心房細動アブレーションはすでに生命予後を改善することがわかっています。パルスフィールドアブレーションを用いることで、より安心、安全、確実な心房細動治療を提供できるものと考えています。

当院は今後も循環器疾患の質の高い医療を提供し、地域に貢献していきたいと思います。

ーありがとうございました。

左心房の三次元CT画像

心房細動の多くは肺静脈から異常興奮を生じる

心臓の超音波画像

心房細動の左心房内血栓(赤矢印)。約3cmの大きさがある

3Dマッピング画像

(パルスフィールドアブレーション治療後)

左心房と4本の肺静脈で左が正面から、右が背面から描出したもの。赤は低電位領域、紫は高電位領域を示す。きれいに肺静脈が隔離されており、肺静脈内から異常信号が出ても左心房には伝わらなくなっている

パルスフィールドアブレーション治療機器

パルスフィールドアブレーションのカテーテル先端部。手元スイッチでバスケット型や花びら型に変換することで、電場の形状や範囲を設定。心房筋を的確にアブレーションする

パルスフィールドアブレーション治療のイメージ図。肺静脈の入り口までカテーテルを挿入し、異常な電気信号を生ずる心房筋周辺を壊死させる。半透明の膜は電場領域をイメージ

イムス葛飾ハートセンター

◎記事内容に関するお問合せ: TEL.03-3694-8100