心臓には血液を全身に送り出すポンプ機能があります。高血圧や心筋症、心筋梗塞、弁膜症、不整脈といった心臓病が原因でポンプ機能が悪くなるのが心不全です。

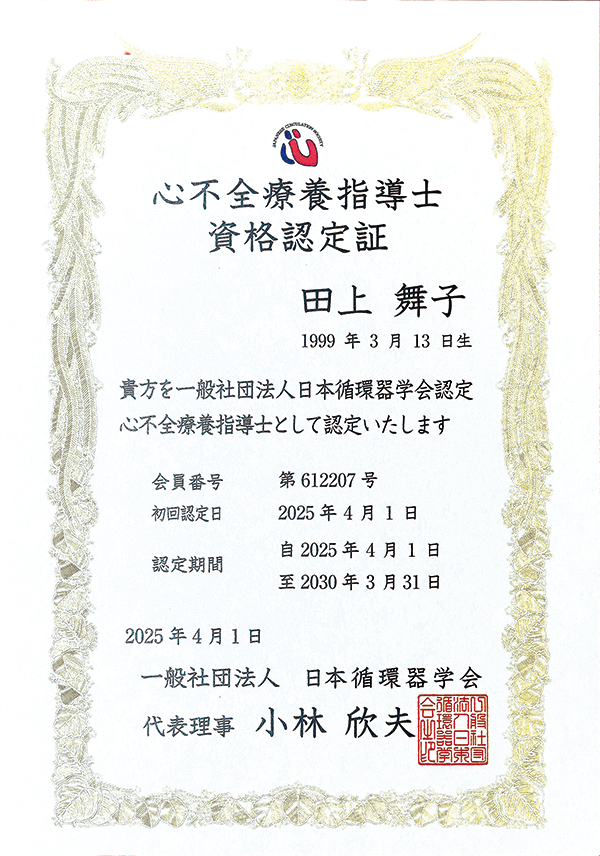

一度心不全になると、心臓がもとの状態に戻ることは残念ながらありません。しかし、急な悪化(急性増悪)を予防する生活を心がければ、生活の質(QOL)を保ちながら長生きすることもできます。そのためのサポートをするのが心不全療養指導士です。

高血圧や、心不全の急性増悪の予防で重要なのは塩分を摂りすぎないこと。

コンビニやスーパーの惣菜・弁当、外食などは特に注意が必要ですが、食べてダメという訳ではなく、上手に食べることが大切です。惣菜は味がしっかりついている場合が多いので、まず一口食べてみて、味が物足りないようなら少しずつ調味料を足すことをおすすめします。外食で手打ちの麺類を召し上がる際には、うどん(生麺1玉分240g:塩分相当量約0.7g)から蕎麦(生麺1玉分230g:塩分相当量約0g)を選択していただいたり、漬物が好きな方はぬか漬けよりも浅漬けを選ぶと減塩になります。漬物を酢の物に替えればさらに大きく減塩できます。

食材の表面にだけ味付けをするのも効果的。下味を付けない白身魚にトマトソースをかけると美味しいですよ。スープを食べるときは、具材をたっぷりよそってスープは少しだけに。減塩調味料を使うことも、もちろん効果的です。

一つひとつは小さな減塩でも、毎日続けると塩分の摂取量は確実に減ります。

心不全療養指導士資格認定証