Report健診結果の見方

この度はご利用いただき、ありがとうございました。

今回の健診結果に基づき自分自身の健康状態を正しく把握し、今後の生活指針にぜひお役立てください。

また、紹介状・検査データ等必要な場合やご不明点がございましたら

ご受診した施設までご連絡ください。

※みなさまの健診結果について、より万全を期すため、後日再検証を行っております。

再検証の結果判断の変更が発生した場合、2〜3週間後にご郵送させていただきます。

検査値は個人差が大きく、すべての健常者が基準値内に入るとは限りません。

また、同一人でもその時の状態(例えば食事、運動、飲酒、喫煙、妊娠、精神的ストレスなど)により変動したりします。

従って基準値をわずかに上下した値は、必ずしも何らかの病的異常を示唆しているとはいえません。

そのためすべての検査結果は一項目のみでは判断せず、症状なども含めて総合的に判断します。

※説明の中には、施設によりオプション検査の対応・非対応がございますので、ご了承ください。

健診結果の見方

| 判定結果 | |

|---|---|

|

A判定 |

異常がありません。 |

|

B判定 |

わずかに異常を認めますが日常生活に支障ありません |

|

C判定 |

日常生活に注意し、不調時には早めに受診してください。 |

|

D判定 |

1年後に検査を受けてください。 |

|

E1判定 |

1ヶ月後に再検査を受けてください。 |

|

E3判定 |

3ヶ月後に再検査を受けてください。 |

|

E6判定 |

6ヶ月後に再検査を受けてください。 |

|

F判定 |

精密検査を受けてください。 |

|

G判定 |

治療をしてください。 |

|

H判定 |

治療継続してください。(病院にて経過観察中も含む) |

1.身体計測

身長・体重・BMI・標準体重・肥満度

身長、体調よりBMIを算出します。BMIは25以上で肥満と判定されます。

BMIが22となる体重が標準体重とされ、統計的に最も病気になりにくい体重とされています。

肥満度は標準体重をもとに算出しております。

当院では、BMI、腹囲、体脂肪率をもとに判定しております。

計算方法

BMI:体重Kg/(身長m×身長m)、標準体重Kg:(身長m×身長m)×22

肥満度%:(BMI-22)×100÷22

2.血圧

血圧

心臓から血液を全身に送り出すときに血管に加わる圧力を測ります。

高血圧症の早期発見のために行います。

血圧は1日の中でも変動しますので定期的に測定することをおすすめいたします。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 血圧 | 最高血圧 129 | mmHg未満 |

| 最低血圧 84 |

3.血型

ABO式

A、AB、B、O型を調べます。

Rh式

Rh(+) 、Rh(-)を調べます。

4.聴力

聴力

1000Hz(人の話し声)、4000Hz(電話のベル)程度の音が聞こえるか調べる検査です。

日常生活で不自由に感じる場合は耳鼻科にて相談ください。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 1000Hz | 30以下 | dB |

| 4000Hz | 30以下 | dB |

5.眼底・眼圧

眼圧

眼球の硬さがわかります。21mmHgを超えると高眼圧であり緑内障のリスクが高まります。

空気を吹き付けて、直接眼には触れずに測定いたします。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 眼圧 | 7~20 | ㎜Hg |

眼底

緑内障、高血圧性変化、糖尿病性変化、動脈硬化性変化をみています。

眼底血管は高血圧、動脈硬化、糖尿病などの影響を受けやすい血管です。

k-w分類

眼底血管の総合評価

Scheie分類S

(動脈硬化性変化)

H(高血圧性変化)

ともに0が正常。数が増すにつれ変化の度合いが進んでいます。

※視神経乳頭陥凹拡大を指摘された方へ

視神経乳頭陥凹拡大または緑内障疑いで精密検査になり、眼底の紹介状を送らせていただいた方の場合、その時点での視野検査で異常なし(暗点や視野狭窄等がない)でも決して将来的にも心配ないというわけではありません。

この視神経乳頭陥凹拡大は年々進行する可能性があるため眼底写真を撮影するだけでなく、必ず年一回の視野検査を行う必要性があります。

したがって、視神経乳頭陥凹拡大を指摘された場合は、眼科での継続的な視野検査および眼圧検査をおすすめいたします。

6.血液一般

白血球数

細菌やウイルスといった病原体の侵入から体を防御したり、免疫を作る働きをします。

血液疾患や膠原病などでも増減します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 白血球数 | 3.1~8.4 | ×千/μL |

赤血球数

ヘモグロビンやへマトクリットとともに、主に貧血を見つけ出す手掛かりとなります。

貧血になると減少します。

肺から細胞に酸素を送り、二酸化炭素を運び出す働きをします。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| 赤血球数 | 男性 4.00~5.39 | 女性 3.60~4.89 | ×百万/μL |

ヘモグロビン

赤血球やへマトクリットとともに貧血を調べる検査です。貧血になると減少します。

赤血球の中の鉄と蛋白が結合した色素で酸素を運ぶ働きをします。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| ヘモグロビン | 男性 13.1~16.3 | 女性 12.1~14.5 | g/dl |

ヘマトクリット

血液中にしめる赤血球の割合です。

高値の場合、多血症・脱水症状が考えられ、低値では貧血などが考えられます。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| ヘマトクリット | 男性 38.5~48.9 | 女性 35.5~43.9 | % |

MCV

赤血球1個の平均的容積量です。

赤血球の大きさの指標となるものです。貧血の種類の鑑別に用います。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| MCV | 男性 85~102 | 女性 84~100 | fL |

MCH

赤血球1つあたりの平均ヘモグロビン量です。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| MCH | 男性 29.0~34.0 | 女性 27.0~34.0 | pg |

MCHC

赤血球の一定容積に対するヘモグロビン量の比を表したものです。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| MCHC | 男性 32.0~36.0 | 女性 31.0~36.0 | % |

血小板

止血の働きをする血小板の数を調べます。

血液疾患で増減し、高値では貧血、低値では肝臓の病気などが疑われます。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 血小板数 | 14.5~32.9 | ×万/μL |

全血比重

全血液比重とは、血液と同じ体積の水の重さを”1”とした場合の比率をいいます。

貧血の有無などを調べる検査です。

白血球分類

白血球は主に5種類に分類することができます。

割合、異常な細胞の有無を調べることにより、感染症や、白血球の病気、アレルギーなどで異常を示します。

7.肝・胆・膵機能

TP

血清中の蛋白の量を調べる検査で、肝臓や腎臓の障害などで値が変動します。

肝臓の作業能力、栄養状態のチェックができます。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| TP | 6.5~7.9 | g/dl |

ALB

蛋白の一種で、この値が低くなると肝疾患、腎疾患の可能性があります。また、栄養状態が悪くなると低下します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| ALB | 3.9以上 | g/dl |

A/G比

血清蛋白はアルブミンとグロブリンに分けられ、その比率は健康な人では一定の範囲にありますが、

病気によってはその比率が変化(主として減少)していきます。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| A/G比 | 1.32~2.23 |

T-BiLL

赤血球に含まれるヘモグロビンが分解され、胆汁に排出される色素です。

肝臓や胆のう、胆道に異常があると高値になり、黄疸が出現します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| T-BiLL | 0.3~1.2 | ㎎/dl |

D-BiLL

血清中の直接ビリルビン量で総ビリルビンとともに、肝疾患の診断に用います。

黄痘の鑑別などの指標になります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| D-BiLL | 0.0~0.4 | ㎎/dl |

ALP

肝・胆道系機能を調べます。他に骨疾患でも上昇します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| ALP | 38~113 | U/I |

GOT(AST)

肝臓のみならず心臓・腎臓・筋肉等に含まれる酵素で、これらの障害で高値になります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| GOT(AST) | 30以下 | U/I |

GPT(ALT)

肝臓に多く含まれるせ酵素で、主に肝障害で特異的に高値になります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| GPT(ALT) | 30以下 | U/I |

γ-GTP

肝・胆道系障害のスクリーニングに用いられます。

アルコールによる肝障害で高値になることが多いです。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| γ-GPT | 50以下 | U/I |

LDH

肝臓に最も多く含まれ、心臓、腎臓、筋肉、肺、血球などにも多く含まれる酵素です。

高値の場合、他の検査と照合し、異常を特定します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| LDH | 124~222 | U/I |

LAP

肝臓、胆のう、胆管などに障害があるときに上昇します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| LAP | 30~75 | U/L |

血中アミラーゼ

膵液と唾液の中に含まれる酵素で、主に膵疾患で値が変動しますが、唾液疾患でも異常値を示します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 血清アミラーゼ | 44~132 |

コリンエステラーゼ

コリンエステラーゼは肝臓に含まれる酵素で、肝障害などで異常値を起こすことから、肝機能の重要な検査の一つです。

HBs抗原

血中HBs抗原の存在はB型肝炎ウィルスの感染状態にあることを意味します。

陽性の場合は精密検査をする必要です。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| HBs抗原 | 0.05未満 | IU/ml |

HBs抗体

B型肝炎ウィルスに対する免疫抗体であり、主に過去の感染を意味しますが、B型ワクチン接種後の判定にも使います。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| HBs抗体 | 10.00未満 | mIU/ml |

HCV抗体

C型肝炎ウィルスの拡散(RNA)に対する抗体です。

HCV抗体が陽性の場合はC型肝炎ウィルスを保持しているか(キャリア)C型感染の感染状態を強く疑いますので、より精密な検査をする必要があります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| HCV抗体 | 1.00未満 | COI |

HA抗体

主にA型肝炎ウィルスワクチンの効果をみる検査です。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| HA抗体 | 1.00未満 | S/CO |

8.脂質

総コレステロール

コレステロールは細胞やホルモンを作る大事な役目を果たしている脂質の一種ですが、多くなり過ぎると動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中などの原因となります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 総コレステロール | 140~199 | ㎎/dl |

中性脂肪

コレステロールとともに動脈硬化の要因となります。

本来なら身体のエネルギー源となりますが、血中で多くなり過ぎると、動脈硬化を進める可能性があります。太り過ぎや食べ過ぎ、アルコールの飲み過ぎ、運動不足によって高い数値が出ることがあります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 中性脂肪 | 30~149 | ㎎/dl |

HDL—cho(善玉)

善玉コレステロールともいわれ、悪玉コレステロールを運び出す働きがあり、動脈硬化を予防してくれます。

低値の場合、動脈硬化を進める恐れがあります。有酸素運動により増加し、逆に喫煙、肥満により減少します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| HDL-コレステロール | 40~199 | ㎎/dl |

LDL—cho(悪玉)

悪玉コレステロールともいわれ、多くなりすぎると血管壁に付着し動脈硬化のリスクが高くなります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 60~119 | ㎎/dl |

non-HDL-cho

総コレステロール値からHDL-choを引いた値をnon HDL-choといいます。

LDL-cho値は中性脂肪値が400㎎/㎗を超えると値の信頼性が低いという問題があります。

そのためnon HDL-cho値が動脈硬化性疾患予防ガイドラインに導入されました。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| non HDLコレステロール | 90~149 | ㎎/dl |

9.腎機能

尿素窒素

腎臓からの排泄異常を反映します。

腎障害だけでなく、蛋白質の多い食事でも上昇します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 尿素窒素 | 8.0~23.0 | ㎎/dl |

クレアチニン

筋肉のクレアチニンの最終代謝産物ですが、腎機能が悪くなると血中の老廃物が尿中に排泄されなくなり、上昇します。

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| クレアチニン | 男性 1.00以下 | 女性 0.70以下 | ㎎/dl |

eGFR

血中のクレアチニンと性別、年齢から計算して「腎臓のろ過機能」を推測する指標です。

数値が低いと腎機能が低下していることになります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| eGFR | 60.0以上 | ml/分/1.73 |

10.尿酸

尿酸

ほとんどは尿中に排泄されますが、血液中の濃度が一定以上になった場合、痛風となることがあります。

また、腎機能を低下させたり、腎結石や動脈硬化の原因にもなります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 尿酸 | 2.1〜7.0 | ㎎/dl |

11.糖代謝

空腹時血糖

血糖とは血液中のブドウ糖のことで、糖尿病の診断指標になります。

一定以上の高い血糖値が長期に渡って持続すると、血管に障害を及ぼし動脈硬化を助長し、腎臓や網膜、末梢神経に障害を与えたり、心筋梗塞や脳梗塞の危険因子となったりします。

飲食時間により数値は大きく変化しますので、原則として空腹状態(10時間以上絶食(水以外))で採血を行い検査します。

高値の場合は、糖尿病が疑われますので、さらに詳しい検査が必要になります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖 | 70~99 | ㎎/dl |

HbA1c

過去1〜2ヶ月の平均血糖値を反映し、比較的長期の血糖コントロール状態を表す指標となります。

数値が基準値より高値の場合は、過去1〜2ヶ月の間に高血糖状態が続いていた期間があったと考えられます。

※平成25年度より、HbA1cの表示が、これまでのJDS値(日本糖尿病学会値)からNGP(国際基準値)に変更になっております。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| HbA1c | 5.5以下 | % |

糖負荷血糖

ブドウ糖を飲み、血液中及び尿中の糖の経時変化を測定します。

空腹時血糖では判断できない隠れ糖尿病や糖尿病境界域の判別が行えます。

12.血清

RPR、抗TP抗体

| RPR | 抗TP抗体 | 検査の解釈 |

|---|---|---|

| − | − | 非梅毒 ※1 |

| + | − | 梅毒感染 ※2 生物学的偽陽性(非梅毒)※3 |

| − | + | 梅毒治癒※4 ごくまれに偽陽性※5 |

| + | + | 梅毒感染 |

血清診断は補助診断です。最終診断はあくまで臨床優先です。

(※1)RPRは感染の機会から3~6週間で陽性になるため、感染初期の可能性もあります。

(※2)梅毒感染後、RPRが陽性になってしばらくしてから抗TP抗体が陽性になります。

(※3)RPRは梅毒に対して非特異的な抗体です。梅毒以外でも陽性になる場合があります。

例:SLEなどの膠原病・抗リン脂質抗体症候群・70歳以上の高齢者

細菌のウイルス性疾患または予防接種・妊娠・HIV感染者 など

(※4)ごくまれに現感染の可能性があります。心あたりのある方は泌尿器科を受診してください。

(※5)偽陽性:本当は陽性でないのに検査で陽性と判定されること。

抗TP抗体は梅毒以外のスピロヘータ感染症、膠原病などで偽陽性になります。

RF

血中リウマトイド因子の検出を目的とした検査です。

代表的な疾患は関節リウマチですが、慢性感染症や膠原病、肝疾患等でも陽性を示すことがあります。また、年齢の上昇とともに陽性率も高くなります。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| RF | 15.0以下 | IU/ml |

CRP

炎症がある場合や組織が破壊されたときに上昇します。

体内で炎症などが生じると数時間で高値になりますが、回復に伴い、急速に減少するため、炎症早期診断、経過観察に広く利用されます。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| CRP | 0.30以下 | ㎎/dl |

ASO(ASLO)

溶血性連鎖球菌が産生するβ溶血毒素に対し、防御するために体が作り出す抗体量を示します。

陽性の場合は、扁桃炎、急性糸球体腎炎などの溶血性連鎖球菌の感染を疑います。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| ASLO | 160 | IU/ml |

13.電解・無機質

Na・CI

体液浸透圧異常、酸塩素平衡異常をみます。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| Na | 136~147 | mEq/l |

| Cl | 98~108 | mEq/l |

K

濃度が心筋や腎機能に大きな影響を及ぼします。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| K | 3.5~5.0 | mEq/l |

Ca・P

内分泌疾患や骨代謝異常の有無を推測します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| Ca | 8.5~10.2 | mg/dl |

| P | 2.5~4.5 | mg/dl |

Mg

生体内のMgの過剰、欠乏の有無と疾患の関連を推測します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| Mg | 1.8~2.3 | mg/dl |

Fe

鉄欠乏状態などの鉄代謝異常を推測します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| Fe | 男性:60~200 | |

| 女性:50~160 |

TIBC、UIBC

Fe(血清鉄)と同時に測定することにより、鉄代謝異常を推測します。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| TIBC | 男性:250~380 | |

| 女性:250~450 | ||

| UIBC | 男性:120~330 | |

| 女性:110~360 |

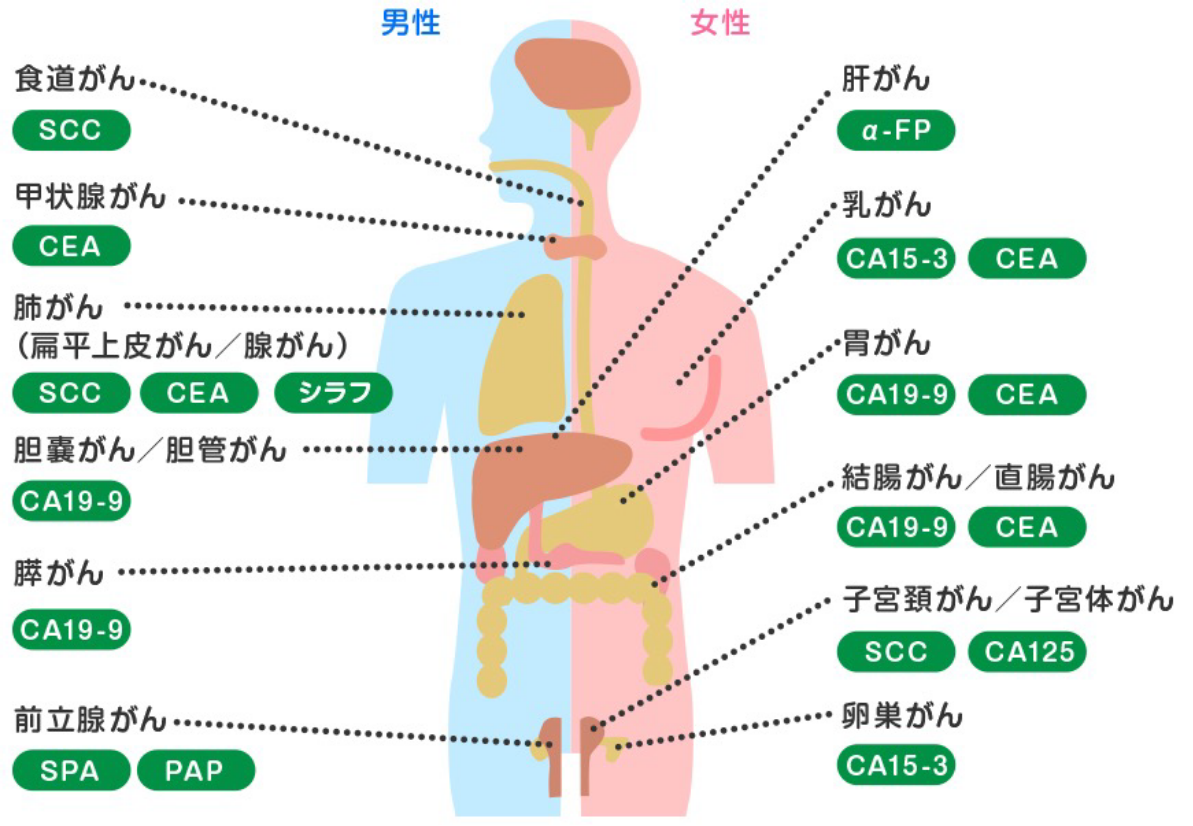

14.腫瘍マーカー

腫瘍マーカー検査では、癌化した細胞が産生する物質、またはカラダが物質に対抗するために産生した抗体を測定します。

これは、癌に対する最終診断のための検査ではなく、X線検査・超音波検査・内視鏡・細胞診などの補助的な検査で、健康な人や、がんではない別の病気でも陽性になることがあります。

下記の表と別紙の結果報告書をご参照ください。

| 検査項目 | 高値を示す疾患など(主なもの) | |||

|---|---|---|---|---|

| 悪性腫瘍 | 良性疾患 | |||

| 肺・胃・大腸・膵 | CEA | 大腸癌、膵癌、胆嚢癌、胃癌、乳癌 | 大量喫煙者、肝疾患、 炎症性疾患、 甲状腺機能低下 |

大腸がんを筆頭に消化器系がんの時に高価を示します。 ヘビースモーカーや妊婦の方も高値になります。 |

| CA19-9 | 膵癌、胆嚢癌、胃癌、大腸癌 | 膵炎、胆石症、閉塞性黄疸、 肝硬変、卵巣嚢腫、肝炎、 子宮筋腫 |

消化器がんの中でも、特に膵臓がんに特異性の高い腫瘍マーカーです。 早期発見に関しては有用性が低いですが、治療効果を調べるのに役立ちます。 |

|

| 肝 | α-FP | 肝細胞癌 | 肝硬変、肝炎、妊娠 | 主に肝臓がんの時に高価を示します。 |

| 前立腺 | PSA | 前立腺癌 | 前立腺肥大 | 前立腺に特異的にみられる腫瘍マーカーで、前立腺がんが疑われる時、まず行われるスクリーニング検査です。 |

| 卵巣・子宮 | CA125 | 卵巣癌、子宮癌、膵癌、 胆道癌、肝癌 |

子宮内膜症、子宮筋腫、妊娠、 肝硬変 |

卵巣がん、子宮がんに特異な反応を示す腫瘍マーカーです。 子宮内膜症、月経、妊娠などでも上昇します。 |

| 乳房・卵巣・子宮 | SCC | 子宮頸癌、肺癌、食道癌、皮膚癌 | 肝炎、肺炎、気管支炎、気管支喘息 | 扁平上皮がんに対して陽性を示す率が高く、子宮頚管部や肺の扁平上皮がんを診断する指標として用いられます。 |

| CA15-3 | 乳癌、卵巣癌、子宮癌、膵癌、肺癌 | 肝硬変 | 乳がんなどに特異性があります。 初期の乳がんではほとんど陽性を示しませんが、転移性乳がんに陽性が高く、手術後の経過観察に大変有用な腫瘍マーカーです。 |

|

| 肺 | シフラ | 肺癌、乳癌、卵巣癌 | 肺良性疾患 | 肺がんのうち扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんなどのほとんどの非小細胞がんで陽性率が高く、病気の診断、経過や治療どの成績の判定に役立ちます。 |

15.尿検査

糖

糖尿病などで血糖値が高くなると尿に糖が混ざるようになるので、尿糖の検査は糖尿病発見の手がかりとなります。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| 糖 | (-) |

蛋白

尿中のたんぱく質を調べる検査です。

腎臓の異常で陽性となります。

発熱や疲労、生理中などで一時的に陽性になることもあります。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| 蛋白 | (-) |

潜血

尿中に血液が混じっていないか調べる検査です。

腎臓、尿管、膀胱、尿道などに何らかの異常があると陽性となります。

生理前~後は陽性となることが多いです。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| 潜血 | (-) |

ウロビリノーゲン

肝臓や胆道の異常を調べる検査です。

ビリルビン(胆汁色素)が分解されてできるものです。

健康な人でも一部尿中に出ますが、肝障害や溶血性貧血などがあると、尿中に多く出てきます。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| ウロビリノーゲン | (±) |

PH

尿のPH状態は、そのまま体のPH状態を反映し、健康な人でも酸性とアルカリ性の間を様々に変化します。

ほかの検査結果と組み合わせることで、診断のための重要な情報となります。

健康な人でも食事の種類により、4.5〜8.0の間を移動します。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| PH | 5.0~8.0 |

比重

水や電解質の代謝異常、腎臓の重要な機能である尿の濃縮、希釈能がわかります。

| 項目 | 基準値 | |

|---|---|---|

| 比重 | 1.010~1.025 | |

ケトン体

尿中のケトン体を調べる検査です。

糖尿病の経過観察に用いられます。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| ケトン体 | (-) |

ビリルビン

尿中のビリルビンを調べる検査です。

尿ビリルビンは急性肝炎の早期発見と経過観察に重要となります。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| ビリルビン | (-) |

沈渣

尿中の細胞などを顕微鏡で調べる検査です。

腎臓・尿道・尿路・膀胱などの疾患や感染症の発見に役立ちます。

| 項目 | 基準値 | 単位 |

|---|---|---|

| 赤血球 | 0~4 | /HPF |

| 白血球 | 0~4 | /HPF |

| 細菌 | (-) | |

| 扁平上皮 | 1未満 | /HPF |

| 硝子円柱 | 0 | /WF |

| 粘液糸 | (-) |

16.心電図

心電図

不整脈・心肥大・心筋の異常などを調べます。

心臓の収縮、拡張の時に起きる微小な電流の変化をからだの表面に装着した電極から検出し、波形として記録したものが心電図です。

17.腹部超音波

腹部超音波

超音波断層装置によって肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓などを調べます。腫瘍、ポリープ、炎症、結石などの異常を発見できます。

18.呼吸系

肺機能

肺活量や呼吸機能を測り、評価する検査です。

肺の柔軟性、気管支の疾患などを見ています、COPD (慢性閉塞性肺疾患) などの早期発見に有効です。

胸部レントゲン

肺の病気や心臓、大動脈などの異常の発見を目的としています。また、側わん症(背骨の歪み)、

肋骨や背骨の骨折の跡などがみられることもあります。さらに詳しく調べる場合は、胸部CT検査を行います。

19.消化器系

食道・胃・十二指腸

粘膜の炎症、潰瘍や早期がんの発見に有用です。

・胃部X線

バリウムを飲んでいただいて行う検査です。

・内視鏡検査

電子スコープで食道・胃・十二指腸の内部を直接みる検査です。

大腸(便潜血)

便への血液混入の有無を調べます。陽性の場合、大腸・直腸からの出血の可能性が高いため、大腸内視鏡検査が必要です。

なお、陰性であっても病気がないとは断言できません。

20.胃ピロリ菌

ピロリ菌は胃がんなどの発症と関連があります。有無を調べる検査としては次の2つを行っております。

胃ピロリ菌抗体

採血によって調べます。ピロリ菌抗体陽性の場合、内視鏡検査をおすすめします。

胃ピロリ菌検査

新宿ロイヤル診療所のみの実施となります内視鏡を使って胃粘膜を直接搾取して調べます。陽性で、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などがあれば除菌をお勧めします。

ペプシノーゲン

胃がんのリスクファクター(危険因子)である萎縮性胃炎を調べる検査です。

陽性の場合、胃がんの可能性もあるため、腸内視鏡検査をおすすめします。

21.乳がん検査

触診

しこりの有無をみていますが、質的診断は困難です。触診単独の検査は避け、マンモグラフィ、エコーと併用してください。

自宅での自己触診もおすすめです。

マンモグラフィ

微細な石灰化から乳がんを発見しやすい検査です。ただし、しこりを中心とした乳がんの検出は難しい場合もあります。

エコー

しこりの検出には非常に有効ですが、石灰化から確認できるがんについてはマンモグラフィには劣る傾向があります。

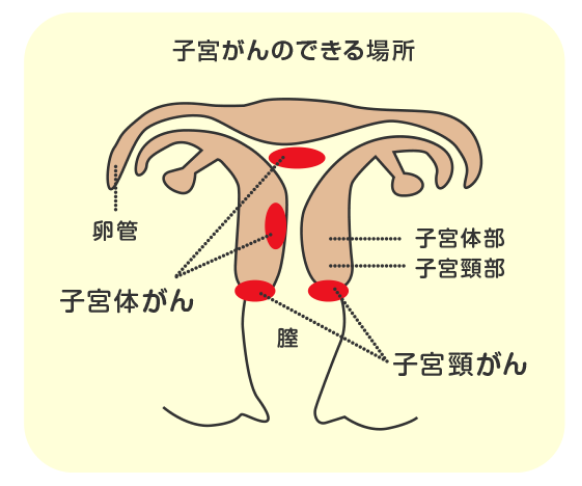

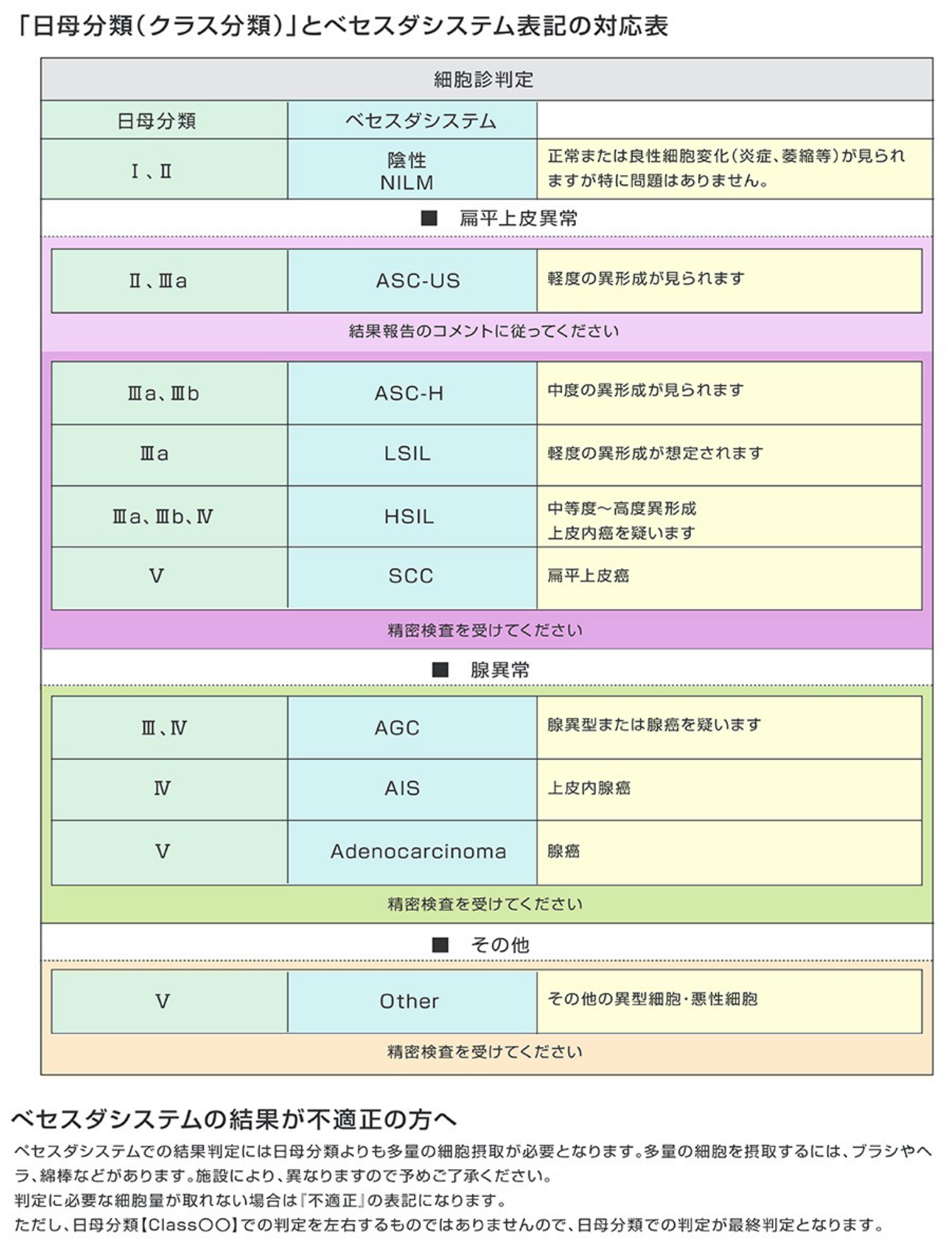

22.婦人科検査

子宮頸部細胞診

子宮の粘膜から細胞を搾取し、顕微鏡で観察して細胞に異常がないかを調べます。

主に子宮頸癌の早期発見に役立ちます。

23.その他検査

前立腺超音波

前立腺肥大の有無を調べますが、前立腺がんや膀胱がんなども発見できます。F判定でしたら泌尿器科を受診してください。

前立腺症状が続く場合も受診の対象です。

頸動脈超音波

動脈硬化の指標になります。程度によりますが、所見がある場合は、脳検査を受診されると安心です。

甲状腺機能検査

甲状腺の機能を調べる検査です。異常がある場合には甲状腺の専門医に受診されることをおすすめします。

胸部CT検査

胸部レントゲンで見つかりにくい小さな病変、骨や心臓に重なる病変などの描出にも長けていて、より早期にがんを発見することができます。肺だけでなく、甲状腺や縦隔(心臓、大血管、気管支)などの異常も検出できます。

腹部CT検査

腹部超音波検査と同様に、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓、それ以外にも副腎、大血管、腹腔内リンパ節などの観察が可能です。腹部超音波検査で影響を受けるお腹のガスや、脂肪で描出が難しい深部臓器の観察が可能になります。

内臓脂肪測定検査

腹部CT画像にて内臓脂肪量を計算します。

NT-proBNP検査

心臓(おもに心室)から分泌されるホルモンで、利尿作用、血管拡張作用、交感神経抑制、心肥大抑制などの作用があり、

心筋を保護する様に働きます。心臓に負荷が増えたり心筋の肥大が起きると増大増大するため、血液中の濃度を調べることで、心臓の状態がわかります。

喀痰細胞診

胸部レントゲンでは映りにくい中心部のがんの検出に有効です。痰にがん細胞がないか調べます。結果は下記の判定基準になります。

■喀痰細胞診の判定基準| CLASS Ⅰ | 異常または異常細胞を認めない | 陰性 |

| CLASS Ⅱ | 異常または異常細胞を認めるが、悪性所見ではない | 陰性 |

| CLASS Ⅲa | 悪性の疑いがある異常細胞を認めるが、悪性と判断できない | 擬陽性 |

| CLASS Ⅲ | 悪性の疑いのある異常細胞を認めるが、悪性と判断できない | 擬陽性 |

| CLASS Ⅲb | 悪性の疑いのある異常細胞を認めるが、悪性と判断できない | 擬陽性 |

| CLASS Ⅳ | 悪性が強く疑われる異常細胞を認める | 陽性 |

| CLASS Ⅴ | 悪性と判断できる細胞を認める | 陽性 |

| 判定不能 | 固定不良、塗抹不良、細胞変形、細胞数不足等による場合 |

骨密度検査

・若年成人比較

若年例の平均骨密度の値を100%とし、被験者骨密度の値と比較して%で表したものです。

骨粗しょう症診断基準に用いられています。

基準値は80%以上で、骨量に対する治療は早期の予防が重要なため、現状を把握しておくのが大切です。

基準値一覧

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| 聴力(000Hz) | 30以下 | dB | |

| 聴力(4000Hz) | 30以下 | dB | |

| 眼圧 | 7~20 | ㎜Hg | |

| 白血球数 | 3.1~8.4 | ×千/μL | |

| 赤血球数 | 男性 4.00~5.39 | ×百万/μL | |

| 女性 3.60~4.89 | |||

| ヘモグロビン | 男性 13.1~16.3 | g/dl | |

| 女性 12.1~14.5 | |||

| ヘマトクリット | 男性 38.5~48.9 | % | |

| 女性 35.5~43.9 | |||

| MCV | 男性 85~102 | fL | |

| 女性 84~100 | |||

| MCH | 男性 29.0~34.0 | pg | |

| 女性 27.0~34.0 | |||

| MCHC | 男性 32.0~36.0 | % | |

| 女性 31.0~36.0 | |||

| 血小板数 | 14.5~32.9 | ×万/μL | |

| 好塩基球 | 2.0以下 | % | |

| 好酸球 | 7.0以下 | % | |

| リンパ球 | 20.0~50.0 | % | |

| 単球 | 2.0~10.0 | % | |

| 好中球 | 40.0~70.0 | % | |

| 分葉核球 | 35.0~65.0 | % | |

| 杆状核球 | 8.0以下 | % | |

| TP | 6.5~7.9 | g/dl | |

| ALB | 3.9以上 | g/dl | |

| A/G比 | 1.32~2.23 | ||

| T-Bil | 0.3~1.2 | ㎎/dl | |

| ALP | 38~113 | U/I | |

| GOT(AST) | 30以下 | U/I | |

| GPT(ALT) | 30以下 | U/I | |

| γ-GPT | 50以下 | U/I | |

| LDH | 124~222 | U/I | |

| 血清アミラーゼ | 44~132 | ||

| HBs抗原 | 0.05未満 | IU/ml | |

| HBs抗体 | 10.00未満 | mIU/ml | |

| HCV抗体 | 1.00未満 | COI | |

| 総コレステロール | 140~199 | ㎎/dl | |

| 中性脂肪 | 30~149 | ㎎/dl | |

| HDL-コレステロール | 40~199 | ㎎/dl | |

| LDLコレステロール | 60~119 | ㎎/dl | |

| non HDLコレステロール | 90~149 | ㎎/dl | |

| 項目 | 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|---|

| 尿素窒素 | 8.0~23.0 | ㎎/dl | |

| クレアチニン | 男性 1.00以下 | ㎎/dl | |

| 女性 0.70以下 | |||

| eGFR | 60.0以上 | ml/分/1.73 | |

| 尿酸 | 2.1~7.0 | ||

| 空腹時血糖 | 70~99 | ㎎/dl | |

| HbA1c | 5.5以下 | % | |

| RPR | (-) | ||

| 抗TP抗体 | (-) | ||

| RF | 15.0以下 | IU/ml | |

| CRP | 0.30以下 | ㎎/dl | |

| 糖 | (-) | ||

| 蛋白 | (-) | ||

| 潜血 | (-) | ||

| ウロビリノーゲン | (±) | ||

| PH | 5.0~8.0 | ||

| 比重 | 1.010~1.025 | ||

| 赤血球 | 0~4 | /HPF | |

| 白血球 | 0~4 | /HPF | |

| 細菌 | (-) | ||

| 扁平上皮 | 1未満 | /HPF | |

| 硝子円柱 | 0 | /WF | |

| 粘液糸 | (-) | ||

| 脈拍数 | 45~85 | ||